高平:“以工代赈” 帮扶群众家门口就业增收

近年来,高平市将“以工代赈”作为稳就业、保民生的重要抓手,在重点项目建设与农业农村基础设施完善中大力推广。通过“鱼渔双授”持续提升群众就业技能,既推动群众就地就近就业增收,更动员大家深度参与家乡建设,让改革发展成果实实在在惠及广大群众。

在太行花苗木花卉基地,草木葱郁,生机盎然。村民们正忙着管护花卉苗木。63岁的中庙村村民王振国不仅参与了基地前期建设,还通过公司技能培训转型为专业绿化工,继续留在基地干活,实现家门口稳定就业增收。

高平市神农镇中庙村村民王振国说:“公司提供了平台,来的时候给我们做培训,告诉我们这些技能,让技师教我们,我们就是附近村的,在这干活很方便,既顾了家,也能挣点钱。”

太行花苗木花卉基地位于神农镇中庙村,占地面积约220亩,由高平市科创园林绿化有限公司承建,作为市重点项目,带动效应强,吸纳就业潜力大。自开工建设以来,高平市科创园林公司积极推广“以工代赈”模式,注重“鱼渔双授”,通过岗前培训、以工代训等方式,帮助群众提升劳动技能,实现就近就业增收。目前,公司共培育初级绿化工匠4000多名,共实施“以工代赈”项目4个,带动就业1102人,发放劳务报酬1157万元。

高平市科创园林绿化有限公司副经理陈卫卫说:“通过‘公司+基地+农户’模式,带动50户农户合作种植,提供种苗、技术与保底收购,户均月收入3000元,从直接就业到产业联动,形成广覆盖、多渠道的增收体系。”

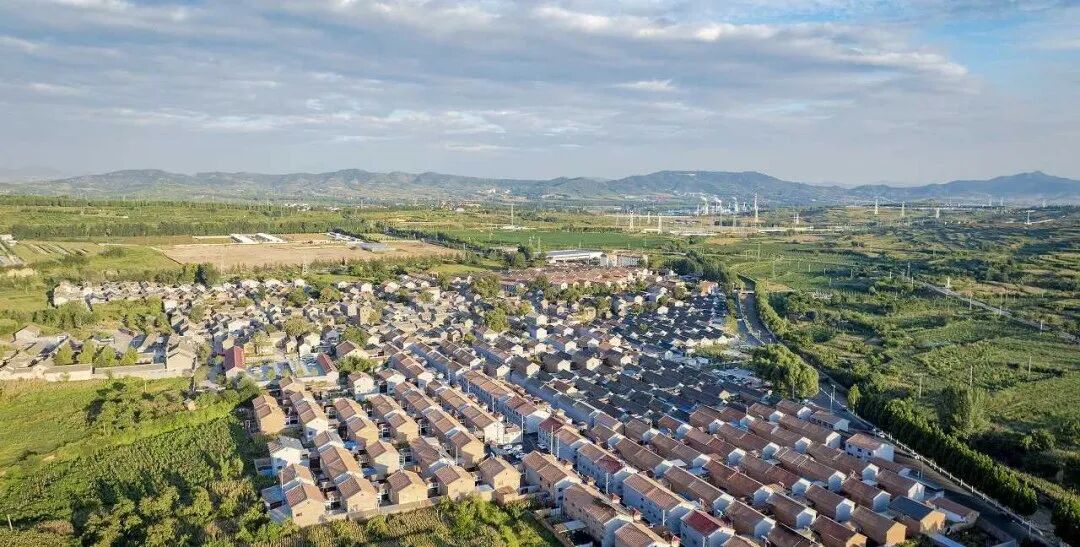

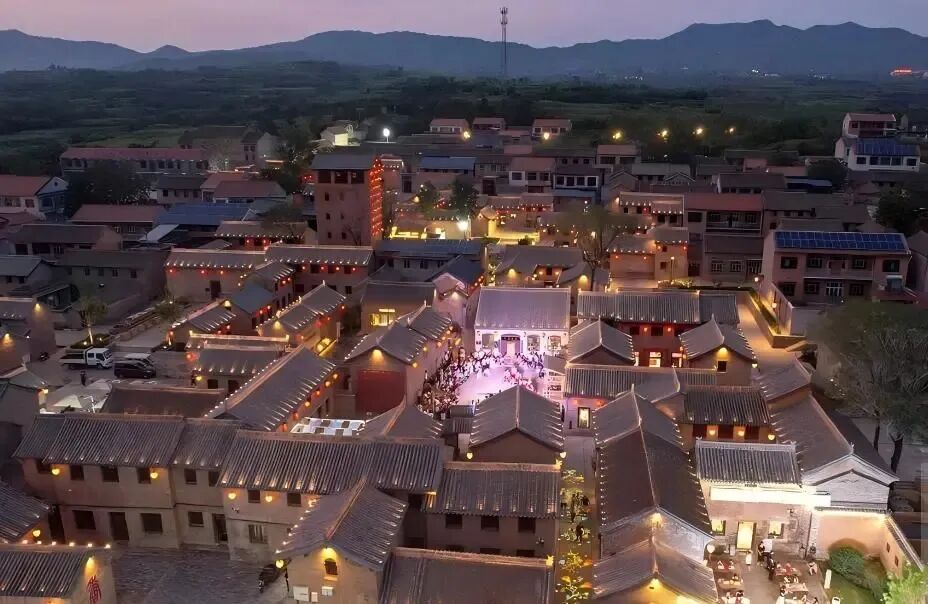

“以工代赈”不仅限于重点工程,也深入到了农业农村基础设施建设的毛细血管中。作为“千万工程”实践样板,中庙村自2024年以来大力推进农村人居环境整治,在建设过程中,环境整理、房屋修缮、管道铺设等环节,大量使用了本地劳动力。此外,中庙村还先后引进多家国企、民企,投资4.2亿元,建设了黄梨、红薯种植、炎帝酒厂、苗木花卉基地、主题餐厅、智能蔬菜大棚等12个产业项目,逐步探索出“龙头企业+村集体经济组织+村民”的“以工代赈”模式,解决了当地群众的就业问题,为乡村振兴注入了动能。

高平市神农镇中庙村支委委员牛路通说:“我们积极和项目方沟通,根据项目的需求及时发布招工信息,优先选用本村和周边的村民,为村民提供了农产品种植、景区运营、餐饮服务、文化演艺等10余种工作岗位,累计带动周边群众1000余人就近务工,人均年增收近两万元。”

高平市神农镇中庙村村民张先发说:“在旅游旺季时间可以当保安,到饭店里打工,当保洁员打扫卫生,在有项目的时候,咱不出门就可以就地就业。”

为了让“以工代赈”真正取得实效,高平市在年度项目谋划中坚持“应用尽用、能用尽用”原则,围绕重点工程和农业农村建设两大方向12个领域,全面梳理适用“以工代赈”的项目清单。同时,成立“以工代赈”工作领导小组,实行市、乡、村三级联动,从统筹谋划、政策支持、劳务组织到技能培训、报酬发放,提供全流程服务保障,切实解决要给活干、愿给活干、能接住活、能干的活、能拿到钱、能长久干的问题,让政策红利真正惠及群众。

高平市发展改革和科技局副局长李鹏说:“在解决六方面问题的同时,我们着力抓好‘两个严格’,一是严格开展岗前培训和安全培训,确保群众持技上岗、安全上岗;二是严格规范劳务报酬发放,确保及时足额到人,牢牢守好政策生命线,让‘以工代赈’政策红利真正惠及人民群众。”

2025年,高平市拟推广实施“以工代赈”项目205个,实际开工实施226个,吸纳务工群众2.73万人,发放劳务报酬3.43亿元,实现人均增收1.26万元。

高平市委常委、常务副市长郑威剑表示,接下来,我们将深入挖掘项目建设、社会保障等各类岗位,最大力度吸纳当地困难群众参与务工,最大限度发挥“以工代赈”“赈”的作用,实现从“无偿输血”到“有偿造血”,从“政府独奏”到“社会合唱”的大转变。

本页二维码