【文化解读】高平古八景之“羊头夕照”

“羊头夕照”作为高平古八景之一,声名远播,很多人都想登上羊头山最高峰去欣赏这一迷人美景。我曾数次登上羊头山,但在夕阳中欣赏羊头山主峰迷人的景色却只有一次。赏“羊头夕照”是需要专门选择天气并计划好登山时间的。这和登泰山观日出一样,受季节、天气和时间的限制,并非每次登泰山都能看到理想的日出,赏“羊头夕照”亦是如此。

那是一个初夏日子,我和二位挚友参加完一次笔会后,下午决定一起登羊头山。那天天气晴朗,并有些炎热,于是便定在五点才开始行动,一是可避免骄阳暴晒,二来也正好能趁上“羊头夕照”。我们几个对羊头山都很熟习,清化寺、炎帝高庙遗址、羊头山石窟看过多次,但这次的重点是登上秦高岭(羊头山主峰),赏“羊头夕照”。

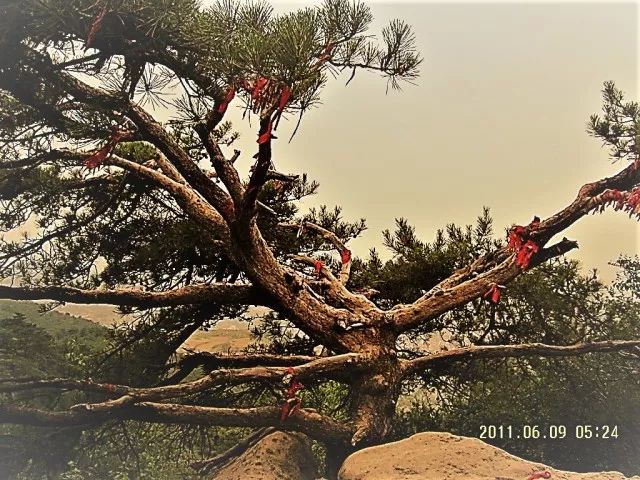

当我们不紧不慢抵达山巅时,西边的太阳快要落山了,太阳变得通红,像是一个大火球,此时山下已暮色苍茫,而山巅一片金色阳光,古松、巉岩、唐塔、石佛、石羊,连同我们几个都沐浴在橘黄色的夕阳中,真可谓“满目青山夕照明”。特别是那石雕羊头在落日余晖中显得更加清晰,淡定,健硕。石羊经历了一千多年的风霜雨雪,目睹过无数次的日出日落,它俨然已成为古老羊头山的守护神。此刻,我们远眺四周,只见群山莽莽,丘陵起伏,长河萦绕,一种洪荒之感由然而生,仿佛看见我们的始祖炎帝正带领他的族人在此辛勤劳作。伴随着阵阵松涛,此时红彤彤的落日慢慢接近山际线,与之相接,尔后一点点往下落,我们静静地目送着它隐入西山。我们为这神奇的落日美景所陶醉,不约而同地吟出“落霞与孤齐飞,秋水共长天一色”的名句。

回来后不久,我便把我们几个人亲历“羊头夕照”美景的事讲给一个热衷高平古文化的老者听,让我万万没想到的是,他却说观羊头夕照的地点不在山上,而是在羊头山下李家庄村边。他这么一说倒让我想起了咏羊头夕照的一首古诗:“古木萧疏噪暮鸦,山村暝色入人家,羊头巅上青霄里,尚有残阳映晚霞。”从诗中可以想象出诗人给我们描绘了这样一幅画面:羊头山下的沟壑中老树苍苍,蓊蓊郁郁,此时天色已晚,归巢的乌鸦在树上聒噪,山脚下的小村庄已暗下来,但当你抬头仰望高耸入云的羊头山时,山巅尚有残阳映照,和山下的暮色相比,显得十分明亮。看来这位老者说得有道理,换个角度观景定会有不同感悟。这让我想到了羊头山的另一个称谓——首阳山。我国有好几座山叫首阳山,此山因伯夷叔齐的故事而为人熟知,“首阳山”原本之意是指此山在当地最高,当东方刚出太阳时,首先得到第一缕阳光的就是此山峰顶。羊头山海拔1297.2米,如果除却东北部高平与陵川交界处的金泉山(1391.1米)和西部临近沁水的十字岭(1310.6米),高平中心地域就数羊头山高了,看来叫首阳山也是有一定道理的,并非仅是为附会伯夷叔齐的故事。最早得到东方第一缕阳光和最后目送西方落日余晖属同一道理。

羊头山有着悠久的历史,因神农炎帝在此育五谷、尝百草、制耒耜、启农耕而闻名于世。史称“岭限二郡,麓跨三邑,山高千余丈,磅礴数十里,危峰秀拔,势凌霄汉,日夕诸山俱暝,此峰返照犹光。”《汉书·律历志》中就已出现羊头山的名字,曰:“以上党羊头山黍度为尺,以定黄钟。”《后汉书·郡国志》对羊头山也有记载,曰:“羊头山,有神农城,山下有神农泉。南带太行,又有散盖(伞盖山),即神农尝谷之所也。”羊头山名字的来历是因“上有石状如羊头”而得名,这种说法在唐代牛敬元撰写的《泽州高平县羊头山清化寺碑》中也有相同的记载,曰:“石类羊首,遂立为名”。2003年5月在羊头山神农城下五谷畦旁发現的北齐天保二年(551年)立石的羊头山五佛碑中有“地称唐公,山号羊头”的偈言。这和北魏时期大规模开凿石窟造像的年份比较接近。需要特别指出的是,羊头山主峰上北魏造像佛塔下那个著名的石雕羊头应该是当时的工匠为了体现羊头山的名称而刻意雕凿而成的,它不同于史料中记载的羊头山中峰那块看起来类似羊头的大石头,这块“状若羊头”的大石头明代朱载堉一定见过。他写的《羊头山新记》中有这样的叙述:“其巅有石状若羊头,觑向东南,高阔皆六尺,长八尺有余,山以此石得名焉。石之西南一百七十步,有庙一所,正殿五间,殿中塑神农及后妃、太子像,皆冠冕若王者之服。”由此可推出从炎帝高庙遗址往东北一百七十步即当初羊头石的位置。在被称为汉族首部创业史诗《黑暗传》中,羊头山被纳入当时的“七十二名山”之中,并记录了它是神农发现五谷的地方。羊头山的古老还不仅如此,在羊头山脚下的李家庄村北约500米的山坡上,上世纪八十年代发现了旧石器晚期遗址,并出土了80多件细石器,这说明早在远古时候,羊头山一带就有古人类活动,我们的祖先就依托羊头山在这里狩猎烧荒,繁衍生息。羊头山不愧为炎黄子孙心中的一座圣山。

正是:羊头山高落日斜,余光低照野人家。巡行不谓前程晚,犹纵青骢步月华。

本页二维码