任氏木雕——木纹里的光阴

听懂木头的语言,顺着木头的纹理,沉睡的木头在他手里焕发了新的生机。

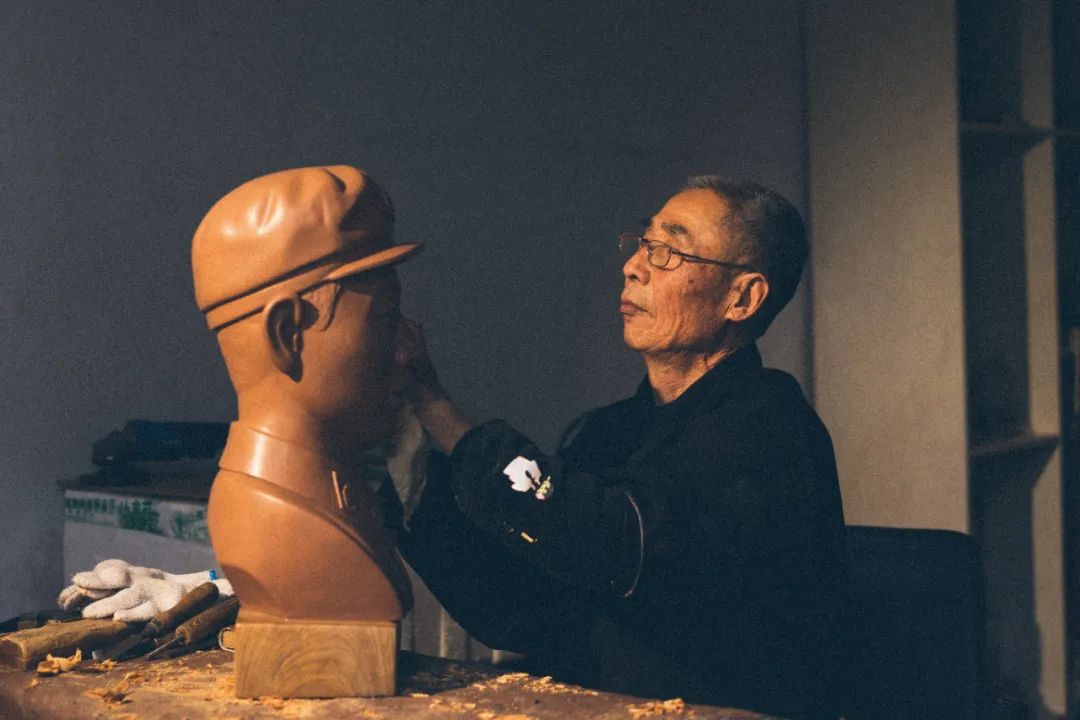

在山西高平,木头的生命从不因离开土壤而终结。它们被一双布满老茧的手托起,在刀锋与时光的雕琢下,渐渐显露出另一种生命形态——或是一位英雄的眉宇,或是一段历史的轮廓。

任保堂,高平任氏木雕的晋城市级非遗传承人,便是这木中魂魄的唤醒者。

任家世代是木匠,斧凿锯刨的声响,是任保堂童年的背景音。木屑飞扬的作坊里,他看父亲将粗糙的木材变成桌椅门窗,而他自己却更痴迷于另一种表达——绘画。铅笔在纸上勾画,炭条在木板上涂抹,线条的流动让他着迷。木匠的精准与画者的灵性,在他手中渐渐融合。他说:“木头是沉默的,但刀是它的舌头。”

任氏木雕的工序繁复,每一步都是对耐心的考验。

选料,是木雕的第一步。任保堂的手指抚过木纹,像老中医号脉一般,分辨着松木的绵软、梨木的细腻、楠木的坚韧。“木头也有性格,”他说,“老杨木软硬适中,适合手工雕刻艺术品,梨木能刻出最细腻的表情,而楠木,经得起百年风霜。”

切割后,木块的命运开始改变。他用炭笔勾出轮廓,比例必须精准——多一分则臃肿,少一分则失真。起雕时,粗犷的斧劈凿刻出大形,木屑如雪片般簌簌落下。待到精雕,刀刃游走于毫厘之间,眉眼的深浅、肌肉的起伏,甚至衣褶的飘动,都要靠手腕的微妙力道掌控。

最后的打磨、抛光、上漆、打蜡,是让木头“活过来”的关键。砂纸一遍遍抚过,木面渐渐温润,仿佛有了呼吸。漆色渗入木纹,光泽幽深,人物的神态便在这层层打磨中愈发鲜活。

几十年过去,任保堂的刀下诞生过无数形象——雷锋的坚毅、袁隆平的朴实、钱学森的深邃、钟南山的沉稳。他说,木头的纹理,有时会自己“说话”,顺着它下刀,作品才有灵性。

或许,木雕的真正奥秘,不在刀工,而在时光。任保堂用半辈子,学会了聆听木头的语言,而木头,也以最沉默的方式,记录着他的匠心。听懂木头的语言,顺着木头的纹理,沉睡的木头在他手里焕发了新的生机。

本页二维码