高平·非遗有看头丨高平剪纸:刀剪悠悠 人间情愁

高平剪纸,一门在高平土地上流传千年的非物质文化技艺,它用最朴素的红纸,最灵巧的指尖,倾诉着高平人的生活与情怀,承载着这片土地的记忆与精神。

剪纸的源头可以追溯到遥远的新石器时代。那时的先民们已经尝试在陶片、兽皮、甲骨上刻画图案——或是狩猎的场景,或是祭祀的符号,或是对日月星辰的崇拜。这些刻画还没有剪刀的参与,但已具备了“以形表意”的思维。商周时期,青铜冶炼技术兴起,人们开始用金属刀具在金箔、银箔上裁剪出精美的纹样,用于祭祀礼器的装饰或贵族服饰的点缀。《周礼》中曾记载“巾车重翟,锡面朱绿”,这里的“锡面”指车身上镶嵌的剪刻金箔纹样,是“剪形贴饰”的雏形。到了战国时期,丝织品盛行,工匠们会用小刀在绢帛上裁剪出镂空的花纹,制成“镂空绢”,用于制作灯笼、帐幔,宛如最早的“丝绸剪纸”。

蔡伦改进造纸术后,轻便、廉价的纸张逐渐走进寻常生活,为剪刻技艺提供了最理想的载体。最初,纸的剪刻源于实用需求。魏晋南北朝时期佛教盛行,人们在纸张上剪刻出佛像、经文,贴在寺庙的墙壁或经卷上,用于祈福诵经;民间则会剪刻“纸钱”祭祀时焚烧,寄托对先人的思念。唐代时,造纸术进一步发展,纸张种类增多,剪纸的题材也丰富起来。诗人李商隐在《人日即事》中写道“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”,这里的“剪彩为人”指用彩色纸张剪出人物造型,在人日(正月初七)这天互相赠送,寓意吉祥。此时的剪纸从宗教祭祀走向民俗节日,成为传递情感的媒介。到了宋代,城市经济繁荣,民间艺术蓬勃发展,剪纸的应用场景更加广泛:窗户上贴“窗花”,门楣上贴“门笺”,灯笼上贴“灯花”,甚至在糕点、茶点上也会贴上剪纸图案作为装饰。明清时期是我国市井文化发展最快的时代,剪纸迎来了技艺的成熟期,不同地域根据各自的民俗风情,发展出了独具特色的风格——北方剪纸粗犷大气,如陕西剪纸的浑厚、山西剪纸的质朴;南方剪纸细腻精巧,如江苏剪纸的秀丽、广东剪纸的华丽。高平剪纸深深扎根于黄土文明之中,将当地的农耕文化、神话传说、民俗活动融入其中,剪刻出“五谷丰登”的喜悦、“龙凤呈祥”的祝福、“蛇盘兔”的吉祥,让剪纸不仅是一门手艺,更成为记录地域文化的“活化石”。

高平剪纸的技艺特色,是其历经千年而不衰的关键所在。这门技艺看似简单,只需一张纸、一把剪刀,却蕴含着无穷的智慧与技巧。一张张红得耀眼的“梅红纸”,是创作剪纸的基础,这种纸色泽鲜艳、质地柔软,既符合中国人对红色的喜爱,又便于裁剪。根据自己的手感和剪纸图案的需求,不同大小、不同锋利程度的剪刀仿佛特制的笔,有的剪刀小巧玲珑,适合裁剪精细的花纹;有的剪刀宽大厚重,适合裁剪粗犷的轮廓。

在剪纸技法上,高平剪纸融合了阴刻、阳刻、镂空等多种技法,使得剪纸作品层次分明、立体感强。阴刻技法是将图案中的线条保留,把空白部分刻掉,剪出的作品线条流畅、简洁大方;阳刻技法则是将图案中的空白部分保留,把线条刻掉,剪出的作品图案清晰、栩栩如生;而镂空技法则是在剪纸作品中剪出许多细小的孔洞,增加作品的通透感和灵动感。在创作过程中,艺人往往不需要事先画出完整的图案,而是凭借自己的记忆和经验,直接在纸上裁剪。他们的手指灵活地转动着纸张,剪刀在纸上飞舞,时而快如闪电,时而慢如流水,不一会儿,一幅精美的剪纸作品便跃然纸上。

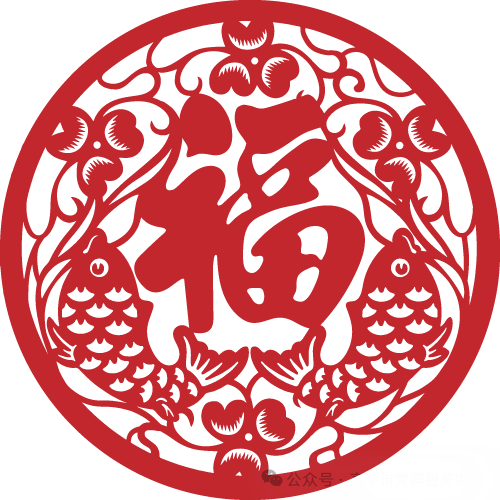

高平剪纸不仅是一门技艺,更蕴含着高平人对美好生活的追求。春节前,家家户户都要在窗纸上贴上红红绿绿的剪纸窗花,内容多为虎、狮、鱼、鸡、兔、猫等吉祥图案,或是喜鹊登梅、鱼拱莲、凤穿牡丹等富有寓意的场景。元宵节时,彩灯上张贴的剪纸更是异彩纷呈、精美至极。随着时间推移,高平剪纸的应用场景不断拓展,逐渐融入人生的每个重要仪式中。儿女长大成婚,长辈会用“龙凤呈祥”“凤凰牡丹”“鸳鸯戏水”等图案表达对新人美满婚姻的祝福。儿女给老人祝寿,则会献上“五福捧寿”“耄耋富贵”“瓜瓞连绵”的剪纸,祝愿长辈福寿双全。这些剪纸作品化身文化符号,记录着高平的民俗风情,串联起高平人的情感纽带,成为这片土地上人们生活中不可或缺的精神寄托。

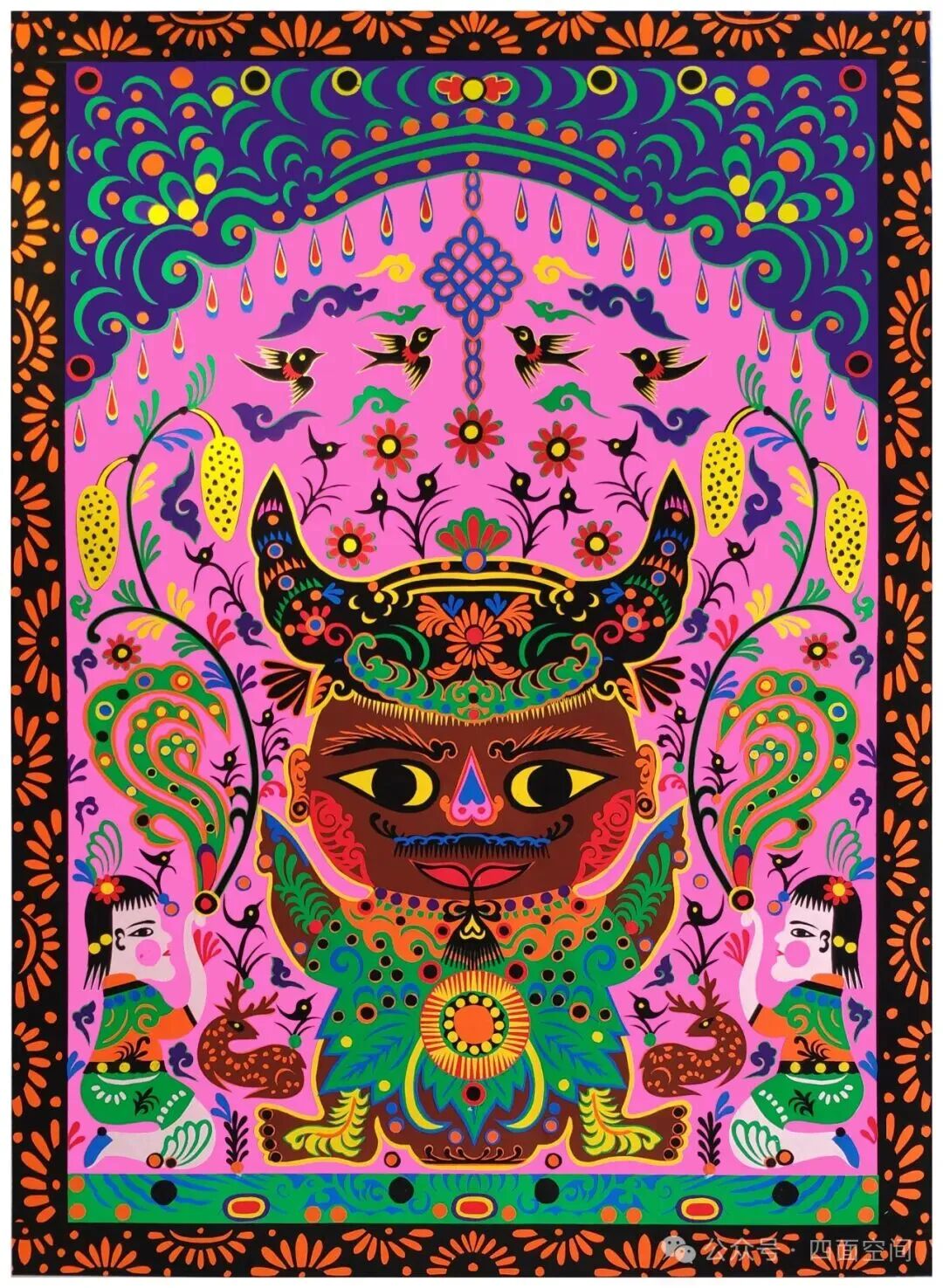

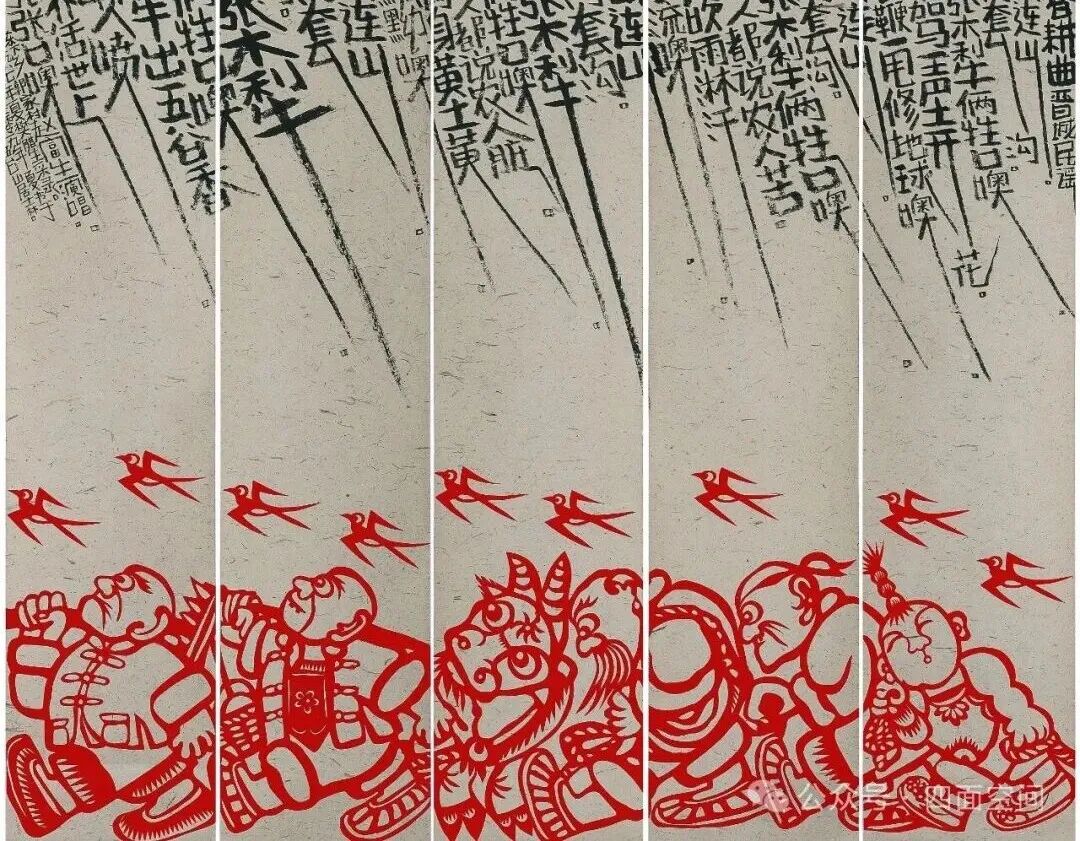

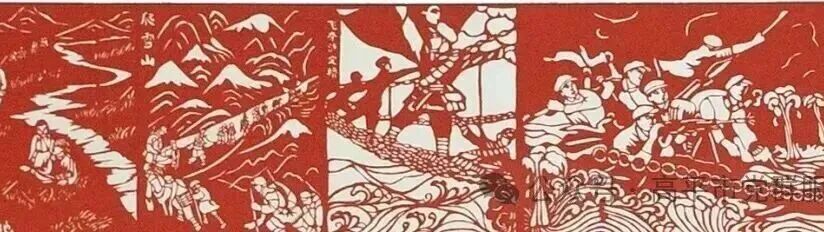

有人认为,当窗户不再贴窗花,剪纸艺人也不得不刀剪入库,归隐田园。可高平剪纸却以“一把剪子扎破天”的勇气,向纯艺术的方向发展。改革开放以来,高平剪纸在题材内容、手法技巧等方面有了很大的发展,牛庄乡桥南村的程满枝从小就喜爱剪纸,一生行剪不辍,留下了许多精美的作品,其中《十二属相》曾获1986年“山西省民间剪纸大汇剪”一等奖。另一位代表人物是张永忠,韩山堂剪纸第五代传人。韩王山千百年来祭祀活动绵延不绝,祭祀活动所需的纸袍披挂、经幡桌裙催生了特色的套色剪纸,韩山堂便是服务于宗教祭祀活动的剪纸流派。2021年10月,张永忠的“大道至剪——张永忠剪纸艺术作品展”在中国美术馆开幕,展出了一百余幅作品。这些作品既有《中华炎帝魂》等巨幅长作,又有起源于生活的民族图腾,向人们充分展示了太行风、山西景、中国美。以红色主题创作闻名的剪纸艺人韩兴国,融合高平地域文化与历史底蕴,代表作有《八仙过海》《梨树王》系列等。这些乡土艺术家让高平剪纸从田间地头、乡野村户走进神圣的国家艺术殿堂,为广大人民群众带来历史的畅想、岁月的痕迹和丰收的回望。

高平剪纸是高平人千年情感的积淀,是高平文化的瑰宝。它如同一位沉默的老者,见证着高平的沧桑变迁;又如同一位年轻的使者,传递着高平的文化魅力。虽然高平剪纸早已从农家窗户走向了中国美术馆的展厅。但无论走多远,剪纸的灵魂依然在那乡村小院里,在那些劳动妇女的剪刀间。她们剪的是纸,也是生活——剪下了岁月悠悠,剪出了人间情愁。(中共高平市委党校)

本页二维码