高平·非遗有看头丨高平鼓书:尝尽百味 说唱人间

一队盲艺人行走在古村落间,以一鼓一板伴奏,用粗犷沧桑的嗓音,用高平方言讲述神话故事、英雄传奇,也说唱农民自己的生活,历经三百余年风雨沧桑,凝练成了高平鼓书这一民间艺术。

鼓书的出现是一个漫长的演变过程。隋唐时期,随着佛教中国化步伐加快,为了吸引更多的信众,僧侣不断探索佛经的世俗化宣讲,采取“说唱”结合的方式,即讲一段、唱一段,变佛经为寺庙壁画,变理论为通俗故事,向大众普及佛教故事。这种韵散结合、说唱相同的文体,为后世说唱艺术奠定了基本范式。宋朝时城市商业繁荣,勾栏瓦舍等娱乐场所兴起,说唱艺术空前发展,出现了“鼓子词”“词语”等种类。鼓子词是用鼓伴奏的歌唱形式,一般篇幅较短,多以词牌重复演唱一个故事,这是“鼓”与“说唱”明确结合的早期形态。词语则是有说有唱,以“说”为主,被认为是“说书”的直接源头。当时的说书艺人已有“说话四家”之分,讲史、小说等题材广泛。进入元代,通俗文学进一步发展,出现了陶真这一深受百姓喜爱的艺术形式,用琵琶或鼓伴奏,被认为是后世弹词和鼓词的重要源头。

明代开始,词语逐渐发展为鼓词。现存最早的鼓词文本是明代诸圣邻的《大唐秦王词语》(又名《秦王演义》)。此时,长篇的、有说有唱、以鼓板击节伴奏的表演形式已经成熟,题材多为历史演义,如《大明兴隆传》《乱柴沟》等。清代是鼓书艺术的全面繁荣期,清代中后期城市经济发展加速,说书场地从街头庙会扩展到书场茶馆,形成了相对固定的演出模式。各地的方言鼓书也在这个时期蓬勃发展,呈现出“一树多花、遍地开花”的格局,衍生出成百上千个各具特色的曲种。中国鼓书大致可分为北方鼓书和南方鼓书两大系统,北方以鼓板为主,有京韵大鼓、西河大鼓、东北大鼓、山东大鼓、太原大鼓等种类,南方常加入丝弦乐器,有苏州评弹、扬州评话、温州鼓词等曲艺形式。

清末至今,鼓书发展跌宕起伏,经历了三个时期。清末民初至20世纪中叶是传统黄金时代,鼓书发展进入鼎盛时期,此时鼓书名家辈出,流派纷呈,书场林立,拥有极其广泛的群众基础,是民众主要的娱乐方式之一。20世纪中叶是改革与创新时期,新中国成立后,对传统曲艺进行了“改人、改戏、改制”,创作了大量反映现实生活的新曲目,表演形式和内容都注入了新的元素。20世纪末至今,鼓书进入了挑战与低谷时期,随着电视、网络等新媒体普及,娱乐方式多元化,鼓书等传统艺术观众严重流失,出现传承断代、市场萎缩的困境,许多地方性的小曲种面临人亡艺绝的生存危机。

高平鼓书最早被称为“鼓儿词”或“鼓词”,大约在清乾隆初年基本定型。早期的鼓书艺人全是盲人,他们通过口传心授的方式,将这一艺术形式代代相传。这些盲艺人师徒结伴,自背鼓板,相偕相牵,四处说唱。按照传统习俗,家户说唱多在家庭院落中进行,而公演则多在庙会集市或街头巷尾进行。高平鼓书的表演形式独具特色。最早是“干板鼓书”,以说为主,近似说书,没有音乐伴奏,只有一鼓、一板、一梆子。高平鼓书的唱本多系历史演义,如《三侠五义》《济公案》《岳飞传》《瓦岗寨》等。在演唱方法上,采用坐场表演,以唱为主,间以道白。唱词结构以七字句居多,也有十字句和五字句,演唱者使用方言土语,保持了浓郁的民风特色。

新中国成立以后,高平对鼓书进行了改革。加入器乐伴奏,并融入上党梆子、上党落子、钉缸小调和高平秧歌的曲调,但演唱时仍以鼓、板击节为主,仅在说唱尾音处加些过门弹奏。唱词无固定格式,有时一句“贯口”可长达百余字。1952年,县里组织了盲人宣传队(后改为高平县曲艺队),标志着这一传统艺术形式进入了有组织的发展阶段,高平鼓书在教育民众、引导生产、活跃文化生活等方面起到了十分有益的作用。它着重喻理寓教,通过通俗易懂的表演形式,传递着传统的道德观念和价值取向。同时也编演现代题材段子,其中《让座》先后在省、市获奖,《根库巧栽摇钱树》《会亲家》在晋城市汇演中获一等奖。

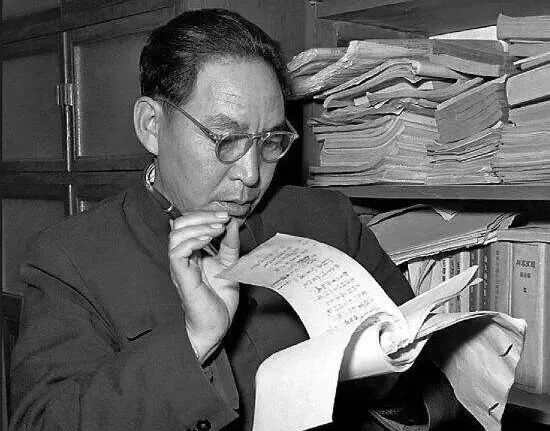

在高平鼓书的传承史上,盲人艺术家申富才、刘水娥夫妇是最具代表性的传承人。他们的演唱多次被录制成磁带和唱片,为后世留下了珍贵的艺术资料。1992年,申富才表演的赵树理作品《谷子好》在山西电视台播放,《山西日报》头版头条刊登《名人、名唱、名作》,报道了他的创作表演艺术,标志着高平鼓书从民间艺术走向更广泛的公众视野。随着时代变迁,高平鼓书的传承也出现了新的变化。从最初的盲艺人为主,逐渐吸收了女性演员和普通演员。如今,赵伟作为省级非遗项目高平鼓书代表性传承人,领衔编排了《谷子好》《吕洞宾抓药》《会亲家》《小二黑结婚》等多部经典曲目。

随着社会的发展,人们对传统民间艺术的关注减少,兴趣逐渐淡漠,高平鼓书表演发展举步维艰。据2009年的数据显示,当时高平市仅剩曲艺队3支,演员20余人。如今大部分演员已经年逾花甲,中青年演员青黄不接,面临断代的风险。近年来,高平鼓书被纳入非物质文化遗产保护体系,从过去的民间自发传承发展为有组织的系统性保护。获得了更多的政策支持和社会关注。面对现代文化冲击,高平鼓书积极探索创新路径,非遗与旅游的深度融合成为重要突破口。喜镇苏庄作为第五批中国历史文化名村和首批中国传统村落,将高平鼓书作为核心体验项目,形成了“古建筑+活态曲艺”的沉浸式场景。

作为高平地区优秀民间文化的重要组成部分,高平鼓书具有多重价值。它植根于民间,反映了当地人民的生活习俗和思想情感,是研究晋东南地区民俗文化的活化石。它不仅是宝贵的文化遗产,更是一幅生动的社会民俗风情画卷。高平鼓书下一步会往何处去?会不会变成音乐版的脱口秀?时间会告诉我们答案。(中共高平市委党校)

本页二维码