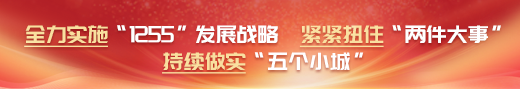

高平·非遗有看头|高平十大碗:碗盛岁月 席传古今

2011年,“高平十大碗”被列为省级非物质文化遗产,这套以猪肉为主要食材的特色宴席传承千年,静默地述说着中华饮食文化的源远流长。高平十大碗不仅仅是一套宴席,更是一张文化记忆的密码,承载着丰富的历史信息和文化内涵。关于高平十大碗的起源有多种传说。相传,神农炎帝在高平羊头山选育五谷、开创农耕,受到后人崇拜。每年春秋四时县里都组织祭祀,“十大碗”最初就是祭祀炎帝的祭品,后来传入民间。另一种传说与长平之战有关。秦军坑杀赵卒四十万,赵国百姓用猪肉为席,祭祀死难赵卒,不料天降大雨,做好的祭食被大雨淋泡。人们认为是上天动容感念赵卒,后世遂以汤菜做祭品,也称为水席。因祭品一共十碗,称之为“十大碗”。是是非非已经难以分辨,但从中华饮食文化发展的源流中,我们还能窥见一二。

中国宴饮文化可追溯至奴隶社会早期。《周礼·天官冢宰》中已有“食医,掌和王之六食、六饮、六膳、百馐、百酱、八珍之齐”的记载。《礼记·曲礼》中详细记载了贵族宴饮的规矩:“凡进食之礼,左殽右胾。食居人之左,羹居人之右。脍炙处外,醯酱处内。”这里的“殽”(带骨肉)、“胾”(大块肉)、“脍炙”(生食和烤肉)可视为主菜(热食),而“羹”则是汤。强调各种食器的固定位置和上陈顺序,体现的是“礼”而非“味”,这些早期的饮食规制奠定了后世宴席制度的基础。战国末期到秦汉时期,中国漆器工艺制品成为贵族餐具的标准,分餐制达到顶峰。唐代开始,高桌大椅的出现促使古代饮食方式由分餐制变为会食制。宋代时,随着炒菜技术的成熟和普及,菜肴制作速度加快,追求“锅气”的热炒菜要求现做现吃。桌椅的普及促使分餐制逐渐向共坐一桌的合餐制转变。桌上的空间是有限的,菜肴无法一次摆满,必须按顺序一道道端上,这为现代上菜次序奠定了基础。南宋《梦粱录》中提到筵席“先上大盏”或“先上看菜”(观赏性菜肴),再上热菜。这里的“看菜”和某些凉碟,起到了类似现代凉菜开胃、佐酒的作用。明清时期尤其清代,中国宴饮文化达到鼎盛,上菜次序也形成了高度程式化的规则。清宫“满汉全席”的菜式众多,程序繁复,基本遵循了“手碟(冷鲜果)——冷荤——热菜——汤菜——饭点——茶果”的结构。明清宴席中汤的角色更加清晰,它不再是周代与饭并食的“羹”,也不再是穿插于热菜间的“汤点”,而是逐渐固定为宴席的收尾信号。

高平十大碗上菜顺序也严格遵循了这一逻辑:宴席开始前,会先上茶水、干果碟;正式宴席以凉拌猪头肉、猪肝等冷荤凉菜开场,用于佐酒、闲谈;随后,依次上小炒肉、过油肉等热菜,还有清炖鸡、红烧鱼等大菜,佐以馒头为主食;酒过三巡,十道用碗盛的汤菜依次奉上,这是宴席的核心与高潮;最后以肠子汤收尾,示意宴席圆满结束。从中不难看出,高平十大碗伴随着中国烹饪技艺、社交礼仪和生活方式的变化,经历了漫长的演变,最终在明清时期,特别是清代中后期定型并普及。

从选材上看,十大碗的主要原材料是猪肉。很早以前,人类就以猪肉为上等礼品来祭祀神灵,号称“三牲”。进入封建社会专供帝王们受用。《礼记·祭统》有“三牲之俎,八簋之实,美物备矣。”高平境内多耕地,牧业不发达,羊肉只是零星存在,没有长期大量食用的基础;牛作为农耕重要的生产资料,也不太可能成为专职的食用肉来源,改善生活多从猪肉下口。从做法上看,十大碗除软米饭、天鹅蛋外,其他汤的烹饪手法是“汆”。《百度词典》对“汆”的解释是:“一种烹调方法,把食物放在开水里稍微一煮。”“汆”属于二次加工,这是祭祀文化的遗存。古代祭祀活动要制作各类祭肉,祭肉要煮熟但不能调味,祭祀结束后,祭肉沾染了祖先的祝福,要与家人一起分享,这就需要把大块的祭肉切成条状、块状、片状,加菜炒热调味,这就是“回锅肉”“过油肉”。使用煮肉的汤汆热再调味,这就是“汆汤”的由来。汆的方式保证了上菜的速度,这种做法还非常有利于婚丧嫁娶人员聚集活动的快速配餐,也最大限度地保留了原材料的口感和营养,于是便成为“十大碗”首选的技法。

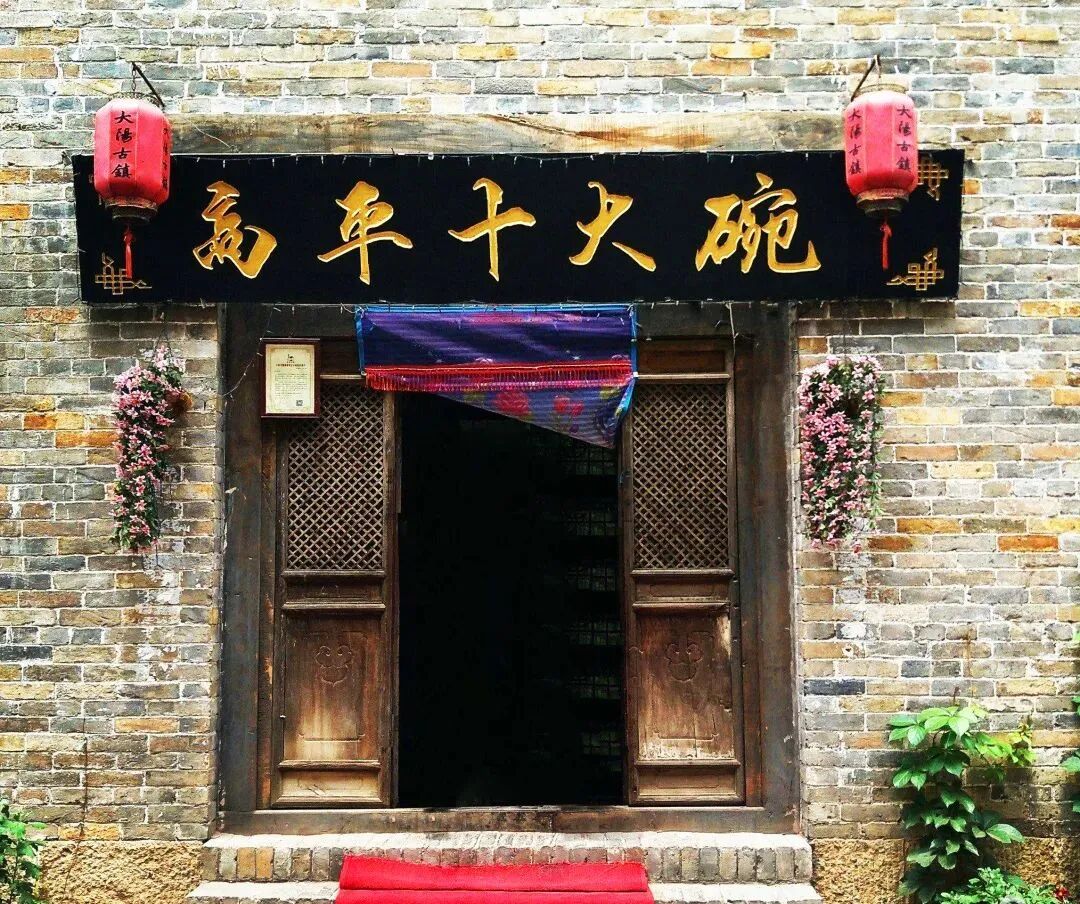

从菜品上看,高平“十大碗”没有严格规定,大体上包括鱿鱼汤、水白肉、圪桃肉、水汆丸子汤、酥肉汤、软米饭、天鹅蛋、扁豆汤、芥末汤、肠子汤,共十碗。如今随着各地菜系菜品的交流,间或也有肚片汤、素丸子汤、小汤圆、玉米羹等加入,但总数以十碗为限,大体顺序不变,以肠子汤为末尾。食材涵盖了山珍、海味、时蔬、佳肉,味道丰富多彩,基本包含了辛、酸、甘、咸等各种口感。而“十”也是大有含义的,中国人追求“十全十美”,高平“十大碗”除了十碗汤外,还有四凉四热八个菜,外加鸡、鱼也是“双十”结构,可谓是“十全十美”的谐音了。

高平十大碗的独特之处是:重头戏放在了结尾的汤菜上,这与传统宴席礼仪中以热菜为高潮有明显差异。比如,流行于山东的地方宴席多为八个凉菜、八个热菜,两道汤。究其原因,高平地处上党,四季分明、十年九旱,冬春季难有新鲜蔬菜供应,导致炒菜种类不多,巧妇难为无米之炊,人们便把重头戏放在了精调细做的十碗汤菜上,先腌再炸、蒸熟汆热,让相同的猪肉展现出不同的口感、各异的味道,这也体现出高平人因地制宜的变通思维。

每逢重大节日、婚庆吉事,高平人都会用十大碗来款待亲朋好友,表达心意。随着时代的发展,高平十大碗在保留传统风味和特色的基础上,有了较大改进:增加了鱼、虾等河鲜海产的比重,有了牛肉等优质肉类;口味由重盐重油转向清淡少油;减少肥甘厚腻的食材,增加清淡适口的食材;冷热菜式中黄瓜、西红柿、青菜等时鲜蔬菜类食材增多,更注重营养均衡;随着厨具炊具现代化,制作更为简便快捷。

站在灶火边煎炒烹炸的厨师未必是理论专家,他们却把“守正创新”理解和运用得如此得心应手。千年流变的高平“十大碗”,碗里承载着古老的宴饮礼仪、审美智慧,也装满了未来的幸福梦想、美好追求。那些盛满汤汁的碗,既是美食的容器,也是千年文化的载体,继续在当代人的生活中散发着温暖的光芒。(中共高平市委党校)

本页二维码