高评丨以“绵绵之力”,筑“牢牢幸福”——高平市推进老旧小区改造观察

城市是一本厚重的史书,老旧小区恰似书页间泛黄的插图,镌刻着时代的印记,承载着居民的烟火人生。然而,当岁月侵蚀了楼体肌理,当风雨堵塞了排水脉络,这些承载记忆的空间逐渐沦为城市发展的“褶皱”——坑洼道路困住了出行脚步,老旧线路制约着充电需求,斑驳墙皮暗藏了安全隐患。高平市以“功成不必在我”的境界与“功成必定有我”的担当,将老旧小区改造作为民生工程与发展工程的交汇点,用“绵绵之力”织就城市更新锦绣画卷,让11347户居民在家门口触摸到幸福的温度。

筑牢顶层设计:以系统思维擘画改造蓝图

老旧小区改造是复杂的系统工程,高平市以“一规划、一方案、一台账”构建起科学完备的治理框架。成立专项领导小组统筹全局,通过地毯式摸底建立“一区一档”数据库,精准掌握4731栋楼体的“健康状况”;创新采用“问卷调查+居民座谈+入户走访”三维征询机制,将电动自行车充电桩配置、外墙保温等民生诉求转化为改造清单。这种“自上而下”的政策引导与“自下而上”的民意反馈相结合的模式,既确保改造方向与城市发展战略同频共振,又让每一分财政资金都成为回应群众期盼的“及时雨”。

在施工组织上,政府展现着精细化治理的智慧:科学制定倒排工期计划,优化施工组织方式,安全施工、文明施工、绿色施工,将施工对居民生活的影响降至最低;主管部门派出技术人员“一对一”驻点监督,人大连续两年通过专题汇报强化过程监管,构建起“政府督导+专业监理+群众监督”的质量管控体系。当施工围挡变身文明宣传栏,当建筑垃圾实现日产日清,这些细节折射出城市治理的温度与精度。

提升民生温度:以绣花功夫雕琢幸福细节

改造工程启动以来,高平始终秉持“面子”“里子”并重的原则,将群众急难愁盼问题作为突破口。针对老年群体占比高的特点,出台了《高平市市区既有多层住宅加装电梯工作实施方案(试行)》,加快推进电梯加装工作;为解决充电难题,大力配置充电端口;着眼消防安全,在改造老旧管网的同时,增设智能安防系统。这些看似微小的改变,实则精准击中了民生痛点——当独居老人不再为爬楼梯发愁,当双职工家庭告别“飞线充电”的隐患,当孩童在平整的广场上嬉戏,改造工程便真正走进了群众心坎。

数据是最生动的注脚:已完成改造的96个小区中,居民满意度很高,今年实施的55个小区中48个已改造完成。这些数字背后,是151个小区的焕然一新,是4846栋楼体的重获新生,更是11347户家庭幸福指数的节节攀升。从“住有所居”到“方便宜居”,高平用实实在在的改造成果,诠释着“民有所呼、我有所应”的治理理念。

着眼长效治理:以机制创新守护改造成果

改造完成不是终点,而是新生活的起点。高平市创新构建“党建引领+多元共治”的长效管理机制:通过业委会、专业物管会、环卫兜底挂牌管理等方式,实现“有人清扫、有人保洁、有人清运”的常态化维护;推动建立后续长效维护及日常管理机制,将停车管理、绿化养护等事务纳入共治范畴。只有激发居民“主人翁”意识,才能实现“一次改造、长期保持”,让改造成果持续焕发生机。

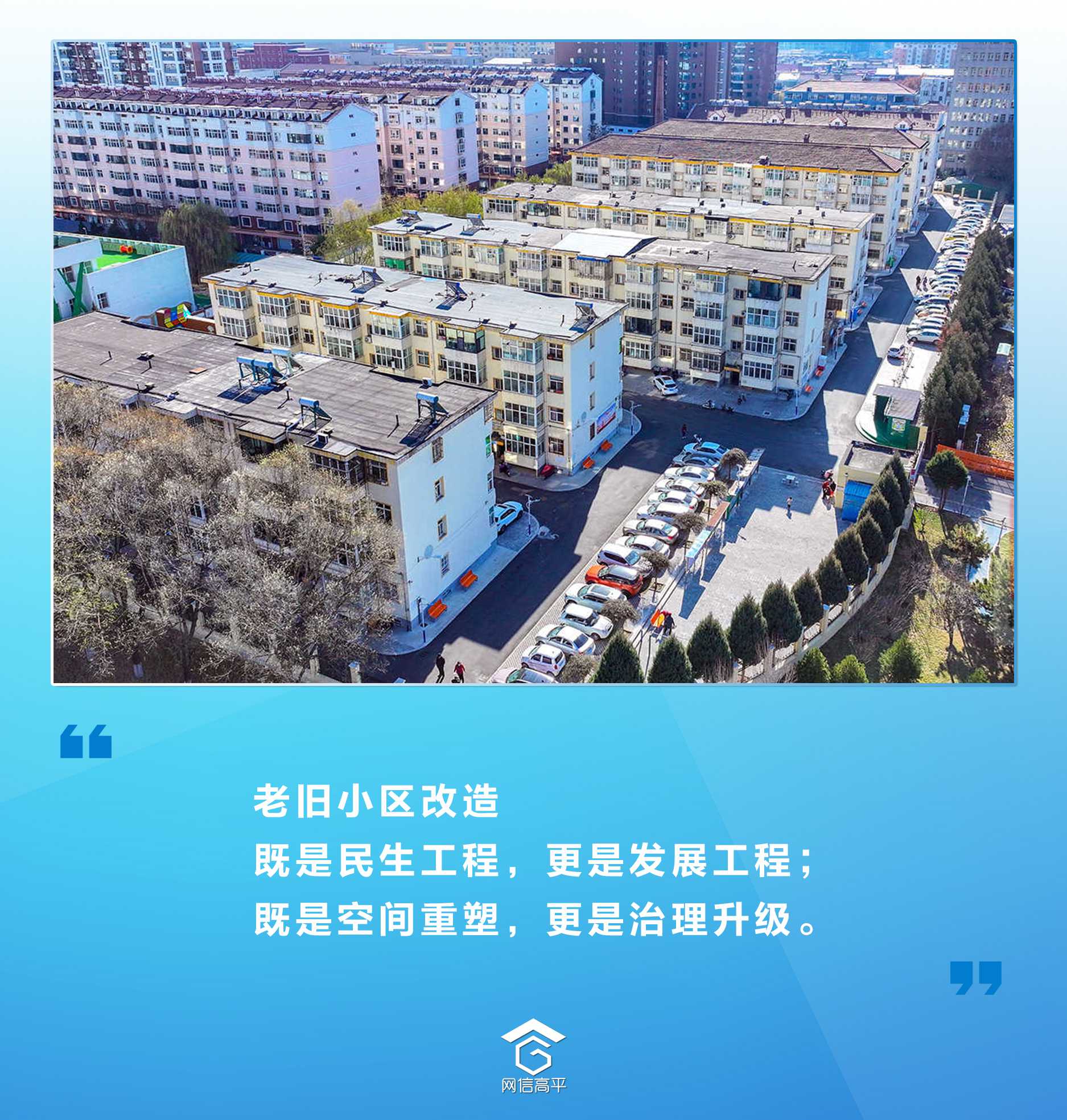

站在城市更新的时代坐标上,高平的实践给予我们深刻启示:老旧小区改造既是民生工程,更是发展工程;既是空间重塑,更是治理升级。当政府摒弃“政绩工程”的浮躁,当市场主体克服“短期逐利”的短视,当居民超越“置身事外”的旁观,三方形成“目标共融、资源共用、成果共享”的治理共同体,就能用“绵绵之力”积尺寸之功,筑牢幸福根基。(侯津刚 刘二江)

本页二维码