高平·非遗有看头丨高平黑陶:土火之舞 玉质金声

第一只黑陶是如何在高平烧造出来的?可能已经找不到佐证资料了,只留下了“神农氏耕而作陶”的典籍记载。黑陶被誉为“中华文明原始文化的瑰宝”,诞生于新石器时代晚期的龙山文化时期。它上承仰韶彩陶的脉络,下启商周青铜的辉煌,却在汉代以后逐渐湮没于历史长河。直到20世纪80年代,这门古老的工艺才被重新发掘,而高平成了它新生的土壤。

早期制陶阶段,先民们最初关注的并非“颜色”,而是黏土的可塑性与烧制后的耐用性。他们在长期采集黏土、制作陶器的过程中逐渐发现:富含铁质的黏土黏性更强,塑形后不易开裂,烧制后质地更坚硬,比普通黏土更适合制作盛放粮食、水或烹饪的器皿。于是这类黏土成为优先选择的制陶原料。为减少黏土中的杂质、提升可塑性,他们会将黏土反复淘洗、揉捏,甚至掺入细砂、草木灰等“羼和料”,让黏土质地更均匀。这种对原料的精细化处理,不仅让陶器更易塑形,也防止了窑烧时的炸裂与变形。

黑陶与普通陶器的核心区别在于“烧制工艺”的突破,尤其是“封窑渗碳”技术的发明。早期制陶采用的是“露天堆烧”或“简单窑炉”(如穴窑、横穴窑),烧制时窑内氧气充足,属于“氧化气氛”。此时,黏土中的铁元素会被充分氧化,呈现出红色或褐色。但在烧制过程中,如果突遇大雨,或窑炉密封不严导致浓烟进入,窑内氧气减少,形成“还原气氛”;或是先民为了让陶器烧得更透,在窑火即将熄灭时用湿泥或草木灰封住窑口,试图保持窑内温度,这些偶然操作,会让窑内产生大量炭黑,炭黑颗粒渗透到陶器的孔隙中,与黏土中的铁元素结合,原本的红褐色陶器便意外变成了黑色。他们开始主动探索“让陶器变黑”的规律,最终形成通体乌黑的陶器。这一技术突破,标志着黑陶烧造从“偶然现象”升级为“成熟工艺”,也让黑陶从普通陶器中脱颖而出,成为独特的工艺品类。

高平是神农炎帝故里,得益于“神农作陶”的传承,这里完整保留了从灰陶到琉璃、珐华一整套陶瓷的生产遗存。黑陶则由民间灰陶演化发展而来。新中国成立后,高平陶艺师卢天堆到山东学习引进了黑陶工艺,再将两种制陶工艺融合,逐渐形成了如今的高平黑陶工艺。高平黑陶的技艺特色,在于“土、水、火、艺”四者的完美融合,每一步都需倾注匠心,容不得半点马虎。

首先是选土,高平黑陶选用的是丹河两岸的“胶泥”,这种泥土是群山间山石风化的粉末,由丹河水搬运而来,富含铁、铝等矿物质,质地细腻,可塑性强,是烧制黑陶的绝佳原料。选土时要剔除泥土中的砂石、草根等杂质,再将泥土晾晒数月使其“陈化”,使泥土的质地更加均匀。

揉泥是高平黑陶制作的关键环节,也是最耗费体力的步骤。艺人将陈化后的泥土切成小块,加入适量水,反复揉捏、拍打,直到泥土变得“柔如棉、韧如筋”。揉泥时,艺人要保持均匀的力度,既要将泥土中的气泡排出,又要让水分充分渗透,这个过程往往需要数小时。有些艺人还会在揉泥时加入少量草木灰,增加泥土的韧性,让烧制出的黑陶更不易开裂。

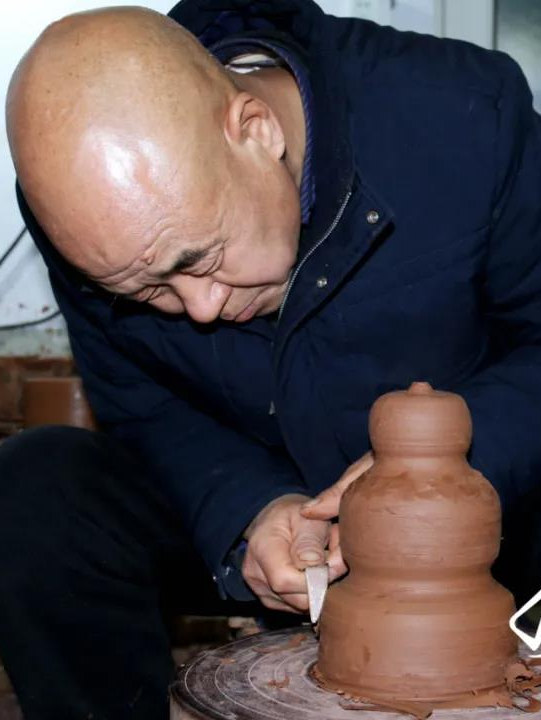

拉坯与塑形考验的是艺人的手感与审美。传统的高平黑陶制作采用“慢轮拉坯”,艺人双脚蹬动轮盘,让陶轮缓慢转动,双手蘸水,轻轻扶住泥料,随着陶轮的转动,泥料逐渐升起、塑形,成为圆润的罐、修长的瓶、扁平的盘。艺人的双手仿佛有魔力,每一次按压、提拉,都能精准把控泥料的厚度与形状。对复杂的造型,艺人还会采用“分段塑形”的方法,先制作出器物的各个部分,再用泥浆拼接,最后精心修整泥坯,确保造型的整体协调。

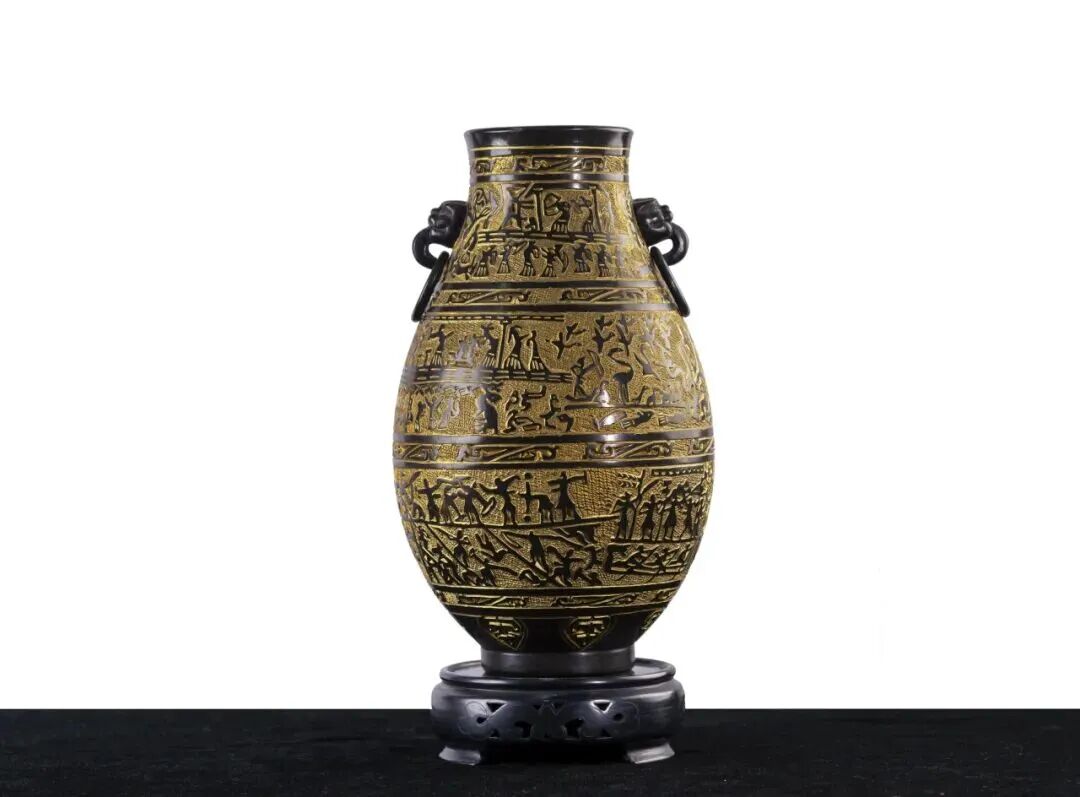

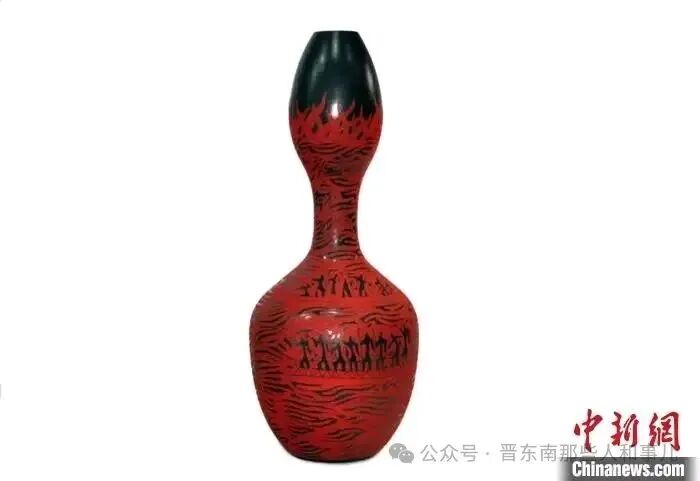

雕刻与装饰是高平黑陶的“点睛之笔”。艺人常用竹刀、钢刀在陶坯上雕刻花纹,题材既有传统的吉祥纹样,也有近现代的书法绘画作品。雕刻时,艺人屏住呼吸,手腕发力,线条既要流畅自然,又要深浅适度,深则易裂,浅则不显。有些艺人还会采用镂空技法,在陶坯上剪出精美的图案,如缠枝莲、回纹等,让黑陶作品更显灵动。待雕刻完成、陶坯阴干后,艺人还会用玛瑙刀、贝壳、细布等将陶坯表面压拭光滑,使其呈现出玻璃样质感。

烧制是高平黑陶“脱胎换骨”的环节,也是最考验经验的步骤。传统的高平黑陶采用“馒头窑”烧制,窑身底部平、上部隆起为圆穹,既能充分利用热能,又便于控制火候。烧制时,艺人要先将陶坯放入窑中,用柴薪缓慢升温,前三天以小火烘烤,去除陶坯中的水分;第四天开始升温至800℃左右,让陶坯初步硬化;最后一天,当窑温达到1000℃时,陶坯中的铁元素充分氧化,艺人迅速封闭窑口,往窑中塞入松木、柏木等燃料,让窑内产生浓烟,炭粒在高温下渗入陶胎,使陶器变黑。“封窑渗碳”过程的火候控制至关重要,火大则陶胎易裂,火小则炭粒无法充分渗入,陶器颜色不均。老艺人凭借多年经验,通过观察窑烟的颜色、闻窑火的气味,就能判断窑内的情况,如同医生把脉般精准。等到窑火冷却,一只只黑陶呈现在人们面前:黑如漆、亮如镜、声如磬,造型古朴典型、美观大方,虽有光泽却不浮艳。

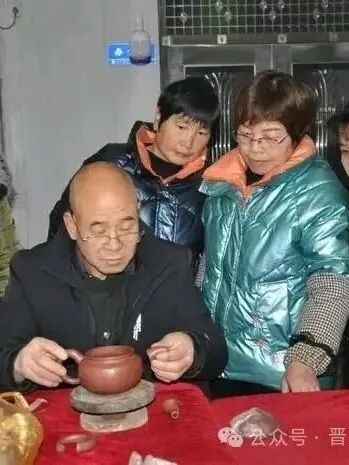

高平黑陶不是对灰陶的复原,而是一种重生。从贾法屯制作的黑陶工艺品上,我们既能看到龙山文化的基因,也发现当代艺术的因素:大汶口文化的神秘纹样,山水、花鸟、书法的现代题材,传统年画与时尚图样和谐共存,产生了一种跨越时空的审美共鸣。传统的技艺也需要创新和发展。安氏陶业艺人在烧出的黑陶坯胎上着色、绘画,打破了黑陶无彩的技术壁垒,发展出了“带彩黑陶”这一创新系列。年轻的陶艺家则在传统技艺基础上创新,将现代设计理念融入黑陶制作,开发出黑陶摆件、黑陶饰品等文创产品,游客们触摸到那些乌黑发亮的黑陶作品时,仿佛能触摸到高平千年的历史,感受到黄土与火焰淬炼的力量。

高平黑陶,这块黄土与火焰淬炼的千年墨玉,是高平人用双手创造的奇迹,是高平文化的精神符号。它在时光中沉淀,在传承中创新,用沉静的黑色,书写着高平的过去、现在与未来。(中共高平市委党校)

本页二维码